JF1RMX 近藤さんが発表された、リニアアンプの付加装置を作って見ました。

私は、FT-920+VL-1000の他に、IC-756Pro2とJRL-2000Fの組み合わせで免許をもらっております。

しかし、そのJRL-2000Fも、他社リグとの組み合わせでは、VL-1000のような完全なスレーブモードで動かす訳にはいかず、多少の不満を持っておりました。

これも仕方ないと諦めていたのですが、そこに近藤さんの発表されたI/Fを見て、これだ!とばかりに、すぐに製作することにしました。

■FTCとは?

メーカの異なるエキサイターとリニアアンプをつなぎ、エキサイターの操作に連動して、リニアアンプが動作するようにするインターフェイスです。

エキサイターとリニアアンプの間におかれるものです。

具体的には、リニアアンプの周波数設定、バンドの切替やアンテナ切替が自動で行われます。

私は、IC-756Pro2(以下756と書く)がエキサイターですが、756のVFO操作が、リアルタイムにFTCの液晶表示に現れます。

そして対象機器として、ヤエス(バーテックススタンダード社)、アイコム、ケンウッド各社の主要なトランシーバーと、同じくリニアアンプが対象になります。

但し、機種によっては機能に大きく差がありますので、事前に使用する組み合わせを充分検討しておく必要があります。

■機能(抜粋)

|

コントロール出来る事 |

| 1.周波数の自動トラッキング |

| 2.リニアアンプの主電源 On/Off (JRC系リニアのみ) |

| 3.リニアアンプのアンプ部のOn/Off (JRC系リニアのみ) |

| 4.オートチューニング (JRC系リニアのみ) |

|

対象トランシーバー |

| FT-1000Mk-V

/ FT-1000MP / FT-920 / *FT-1021は不可 |

| IC-756Pro2

/ IC-756Pro / IC-775 / IC-780 / IC-760Pro |

| TS-950SDX

/ TS-850 / TS-870 / TS-2000 |

|

対象リニアアンプ |

| JRL-3000F

/ JRL-2000F / |

| TL-933 |

| VL-1000 |

| IC-PW1(但し、制限あり) |

■構成

FTCはキットの形を取っており、手持ちの部品を利用したり、或いは作者の近藤さんから、必要な部品を分けてもらう事も出来ます。

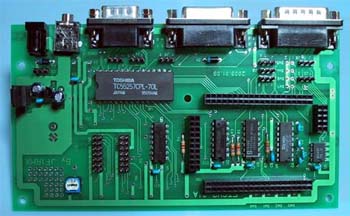

制御の核には、秋月電子で販売しているマイコンボードを使います。I/O部分は専用基板も用意されていますので、それを利用するか、またはユニバーサル基板に組む方法もあります。

私は、再現性を考えて専用基板を使用致しました。

近藤さんから分けていただいた部品は、部品表に基づきユニット毎に袋詰めされていますので、製作に自信のない方でも、部品の仕分けが楽に出来るはずです。

写真の中央が専用基板(ガラス両面基板)で、左上が秋月電子のAKI-H8マイコンボード(ソフトウェアは近藤さんに、予め書き込んでいただきました)で、基板のすぐ下は同じく秋月電子の液晶モジュールです。

回路図です。(C)

JF1RMX

■製作

製作と云っても、専用基板があるので、部品表と回路図をよく見比べてハンダ上げして行けば、まず間違いなく動作するはずです。

下の写真は、ハンダ面です。

設定の自由度を上げるために、基板にはジャンパーポイントが10カ所ちかく用意されています。ユーザーはここの変更で、使用するエキサイターやリニアアンプの変更に対応出来る事になってます。

マイコンボードは、基板上に用意したコネクタに差し込む様になっておりますので、基板製作の最後に取り付けるのが良いでしょう。

部品点数も少ないので、この基板1枚を仕上げるのには、日曜日1日あれば充分できると思います。

写真は、私の作業台のスナップです。

ケースの加工後の写真です。

ケースの寸法は、幅18cm奥行13cm高さ4cmのものです。

左の写真がフロントになります。右側はリアの加工後の姿です。

白く筋に見えるのは、保護用ビニールカバーのしわです。

(C) JF1RMX

部品の装着が終わった基板の上面です。

右下の四角く囲むようなソケットの上に、マイコンボードが差し込まれます。

基板実装後のフロントから見た姿(完成時)です。

液晶部には保護シートがついています。

同じくリアの姿です。

左のD-SUB15ピンコネクタ(オス)は、リニアアンプとの接続用です。

中央のコネクタ(メス)と、右のD-SUB9ピンコネクタは、それぞれエキサイターと接続するためのものです。

私は、756を使いますので、左のD-SUB15ピンと、写真右から2つめの3.5mmジャックに下の写真のケーブルをつなぎます。

左は、FTCからリニアアンプの電源や、バンド切替の情報を出すための自作ケーブル(D-SUB15ピン)で、右はアイコムのバンドデーターなどを、756からFTCに送るためのケーブル(3.5mmモノラルケーブル)

いずれも、コモンモード用コアを装着してあります。

実際に、756Pro2とJRC-2000Fの間に接続して使用している様子。

液晶部には、現在リニアアンプの主電源がオンで、アンプ部もオンの状態である事を示しています。

また、見えにくいのですが、756の画面上の周波数表示と、FTCの周波数表示が一致しているのが分かります。

■FTCの導入で便利になった事

私の環境では、756と2000Fと云う、異なるメーカーの接続環境ですが、FTCを使う事によって、あたかも同一メーカーのコンビネーションであるかのような動作をします。

つまり、私のもうひとつのシステムである、FT-920+VL-1000(以下ヤエスセット)で出来るバンドデーターの共有や、チューニングなどは、まったく同じ事ができます。

それどころか、ヤエスセットでは、チューニングの際に、FT-920のモードをFMに手動で切替てからVL-1000のチューニングボタンを押さなければなりませんが、FTCの環境ではモードに関係なくチューニング時に756がキャリアモードに自動切替され、チューニングが行われます(注)

たかがワンアクションですが、この差は大きいと思います。

(注)同社のMK-Vなどは、自動でキャリアモードになります。

そして、エキサイター本体のバンドチェンジで、自動的にリニアアンプの環境が追随してくれますから、ユーザーはベアフットマシンを操作しているような手軽さを得る事が出来ます。

もちろん、すべてのエキサイター、すべてのリニアアンプに対応している訳ではありませんが、冒頭でご紹介した代表的な製品で使用可能ですから、多くのユーザーが、FTCの恩恵を受ける事が出来るでしょう。

FTCについての詳しい情報は、直接作者のJF1RMX近藤さんにお問い合わせ下さい。

(参考文献:CQ Ham Radio 2003年4月号 p.143 リニアアンプ周波数トラッキングコントローラー(FTC)の製作 :JF1RMX 近藤和彦 )

| Back |