ラバウル行きの実現まで

パプアニューギニア(PNG)のラバウルは、一度行ってみたい場所でした。首都のポートモレスビー(POM)ではなくニューブリテン島のかってラバウル航空隊が居た場所へ行ってみたかったのです。

ライセンス取得については、マーシャルにJICAシニア海外ボランティア(SVと略す)として赴任していた時、隣にご一家で住んで居たKilaさんがPANGTEL(Papua

New Guinea Telecommunication

Authority)の方でしたので、PNGへ行く時はハムのライセンス取得を支援して欲しいと約束してありました。

海外運用でのひとつの大切な要件は、運用場所です。

出かけてみたいけれど、しかしラバウル現地での、我々にとっての良いホテルの情報が日本では得られないのです。

ある日、JICA SV経験者の集まりである「JICAシニアボランティア経験を活かす会」で、(当時)ラバウルに赴任中で一時帰国していた野崎

徹SVに偶然会うことが出来ました。

早速、現地の様子を聞き、且つラバウルに詳しい古谷俊治さんという方を紹介して頂きました。

この方はニューブリテン島に生息する蝶に興味があり何度もこの島を訪れている方とのことでした。

結局、この方に3人で会って沢山の貴重な情報を頂き、滞在するホテルを決めました。

ラバウルには適当なホテルはなく、ラバウルの都市機能は、南西に20Km離れたココボ(Kokopo)と言う街に遷っている事などを知りました。

無論ラバウル空港も昔の飛行場ではなく、名前は同じですがココボ郊外に新しく出来ています。

パプアニューギニア主要部地図とニューブリテン島北東部

ラバウルは東ニューブリテン州の州都でしたが、火山の噴火のため都市機能は20km離れた

ココボに遷っており、空港もこの地図に出ていませんがココボの更に郊外に同じ名前の空港として出来ています。

(クリックで大きな地図)

ライセンス取得の問題点は、ライセンス料をどうやって払うかです。

私はKilaさんに電話でコンタクトし3人分を立て替えてもらい空港で代金を渡すことにしました。又、ライセンス申請用紙も新しいTR105(Ver.2)をメール添付で送ってもらいました。

滞在ホテルへは何度かメールで説明し、ハムの運用を許可して欲しいと頼みましたがなかなか決着が付きません。

何度目かの電話でマネジャーに代わって貰いけりが着きました。「Ham

Radioって知っていますか?」マネジャー(女性):「知り合いにハムが居るので知っている」後は、話が早く「お前達に適したバンガローを用意しておく」と言ってくれました。

綺麗な英語でしたから直感的にVK出身の方かなとその時は思いました。

ラバウルへ

PNGのPOMまでは、成田からAir Niuginiの直行便が出ています。夕刻各自の自宅を出て相鉄線で合流、成田でしっかり夕食を取りPX055便(Boeing767-300)に乗り込みました。

預け荷物は、エコノミーは20Kg以下でしたが、フィッシングツアーの申告をすると+15KgOKとなり(但し2個に分ける必要有り)これを利用しました。

出発時刻は21:25でしたが21:19にはTake-offし、機内で時計を+1HしPOM着4:50定刻にLandingしました。

実測飛行時間は6H30分でしたが成田の出発ラウンジの表示では飛行時間6H05分となっていました。

飛行機に乗ってしまえば一安心。恒例のシャンパンで乾杯する松井さんと中山さん。齋藤はグラスとカメラで乾杯!

機内は比較空いていたので楽な旅でした。

POMでは荷物も直ぐ出てきて、Baggageエリアを出て同じ建物右手約30mで乗り継ぎの国内線チェックインカウンターがあり問題なく荷物含めチェックイン出来ました。

ラバウルへの国内便発着ターミナルは、建物を出て建物沿いに約100m程先の右側で、ここでKilaさんへ約束の電話をするも、公衆電話機がコインを入れても下痢?を起こし

つながりません。

近くにいた空港職員のPaul

Ignusさんが色々面倒を見てくれるも連絡が取れず、帰途に再度連絡しようと考え搭乗待合室へ入りました。

国内線ターミナルの表示。 我々の乗る便はPX842 9:35発で途中Hoskinに寄りラバウル(RAB)着は12:00過ぎのはずです。

7:30頃になって、なんとPaulさんが連絡着いたと搭乗待合室に来てくれる。

Kilaさんは約30分後に空港に来るとのこと。

Kilaさんに無事会うことが出来、ライセンス料を支払い再会を喜びあいました。

右からKila Gulo-Vuiさん、お世話になったPaul

Ignusさん、齋藤。

それにしてもPNGの人はとても親切なのに感心しました。

何枚か撮ったのですが、皆暗くて良い写真がありません、さすがメラネシア人と感心?しました。

ラバウル行きの飛行機から見た海岸線。

かってこの空を飛んだ零戦のパイロット達には見慣れた景色だったはずです。

RAB行きのPX842便は双発のDash8で10:08 Take-off、Hoskin11:35着Take-off

12:05、RAB着12:50。

Baggage エリアには、ホワイトボードに我々の名前を掲げ、Kokopo

BeachのEdwardさんが出迎えていた。とても声の小さい人なので驚く。

ホテルへ入る前にAndersonスーパーマーケットへ寄ってもらい、水とビールとスイカを買い込む。

スーパーの店員の女性がビールはこっちよと親切に我々に付いて案内してくれる。

このスーパーは、何の事はないKokopo

Beach Bangalow Resortのすぐ前にあるスーパーであった。

ホテルに入ると、既に当地にJICA SVとして勤務している野崎さん(左端)が来られていて、これからざっとKokopoの街を案内してくれる由、彼の車で街を案内してもらった。(松井さん撮影)

Kokopo Beach Bungalow Resort

このホテルは、海岸に面したココボの一等地にあり、広い敷地に平屋と二階建てのバンガローが20程あり手入れが行き届いてとても綺麗でした。

我々には、敷地南端の2階建てバンガローの2階2部屋がアサインされていました。

敷地境界部には、直径10mのスパイダーAntを組み立てるスペースもあり、広々としたスペースとは言い難いですが、何とか持って行ったAntを全て設置することが出来ました。

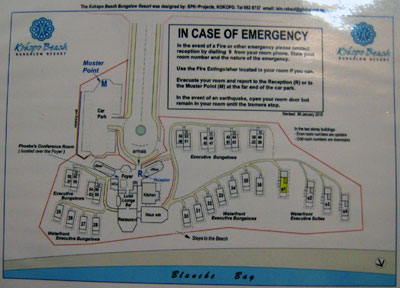

Kokobo Beach Bungalow Resortの敷地とバンガロー配置図

(クリックで大きい写真)

ホテルの正面を駐車場から見る 玄関の後方左右にバンガローがあり、敷地は海面より少し高い。

ホテルのレストラン 広くて趣のあるレストランで、朝食はコンチネンタルスタイルでパンとコーヒー+果物(好きなだけ)

我々には丁度良い分量でした。

夕食もパイルで忙しくない時は、ここで心地よい風とビールで毎日頂きました。夕食は、メンバー一緒でと言うのが何時からか定着しました。

レストランの従業員達と 少なくもココボの女性達はとてもおしゃれで小綺麗にしています。冗談も通じますしとても人なつっこい人達でした。

ホテルのビーチからラバウルを望む ホテルからビーチへ降りると眼前に今も白煙を上げるラバウルの火山が見えます。

ホテルの支配人 電話で話した方、マネジャーのDonaさん(のはず)。マネジャーは居るかと?聞いて出てきてくれたのですが名前を言ってくれなかった。(1/4 VK人であると言う人が居ました)

アンテナの設置

広々とした場所は無いのですが、直径10mのスパイダーAnt や HEXビーム、3.8MHzのVert

Antは、持参した同軸ケーブルで届く所に展開することが出来ました。

現地の状況は、着いてみなければ判らない部分があるので、十分な長さの同軸を用意することが大切です。

また、部屋は2階でしたので、部屋のベランダから釣竿を使ったワイヤーDP Ant を複数張りました。

実は、到着日ココボの街を案内して頂いてホテルに帰ると雨になり、初日はこのベランダからのワイヤーAntでのQRVとしました。

スパーダーAntの組立 ホテルの敷地の端のバンガローでしたので、気兼ねなく組立設置を行う事が出来ました。

3.8MHz Vert

Ant 広い敷地の庭木の手入れをする庭師の人達が沢山いるのですが直ぐに手伝ってくれます。

頼まなくても何をしようとしているか判るようで、皆さんなかなか感の良い人達です。

手伝ってくれる庭師。

松井さんがほどこうとしているステーワイヤーを一緒に手伝ってくれています。

Antだらけ 泊まり客も長期滞在者が少ないことを良いことに、Antは張り放題。

「我々のバンガローの1階には他の客が居ない方が望ましい」と事前にお願いしておきました。

このバンガローは1Fと2Fに各2室(TWIN)があり、我々は3人で2Fの二つの部屋を占領しました。

ベランダで同軸(Ant)のやり取りが出来るのは、夜間や雨の時好都合です。

運用スタイル

いつもと同じで、あまりかわり映えはしませんが、運用している時は生き生きとしているのが取り柄でしょうか。

チーフのP29VJY松井さん 松井さんはいつもExpのチームリーダーです。

P29VKJ中山さん 今回はユニフォームの袖にPNGと日本の国旗をプリントしました。なかなか似合っています。

P29VEK齋藤 私はSSB運用でうるさいので、部屋が別です。

コーヒーブレイクや昼食等は松井・中山さんの部屋で取ります。

三宅さんの勧めでコンピューターへの直接入力を始めてから、帰国後の作業が軽減され感謝!です。

パパイヤ・ブレイク 市場でパパイヤが安く手に入り、これをデザートにしたり、ブレイクタイムに食べます。

そのためにセラミックナイフを用意しています。

ラバウルへのツアー

ラバウルは見たい所行きたいところが沢山ありましたが、野崎SVの計らいでココボから車で30分ほどの奥地に日本の農業指導NPOのオイスカ(OISCA)があり、そこのメンバーで日本語の出来るルディーさんに案内して貰うことになりました。

オイスカのルディーさん ルディーさんの日本語は素晴らしく、しかも日本やラバウルの歴史的なことをよく勉強していて、びっくり。ラバウル小唄は最後まで唄えると言ってました。

ラバウルへの道路 ココボからラバウルへ至る道路はココボ街道とも言われていますが、1994年の噴火で火山灰が積もり、今も雨が降ると火山灰が道路に流れ出て交通が遮断されるとのこと。

ラバウルツアーは野崎SVも勉強のため途中まで同行することになりました。

海岸道路にある防空壕 一時はこの半島に9万人の日本兵が展開していたと言います。道路沿いには今も沢山の防空壕の跡が残されていました。

海岸道路からラバウル方向を見る 見る方向によって山の重なりが違って見えてどの山が何という山なのかは結構難しく、人に聞いてもなかなか確定できません。

野崎SVの職場 後ろの建物がラバウルの医薬品倉庫。野崎さんはここで医薬品管理業務の指導をしており、私も彼の職場の上司にご挨拶をさせて戴きました。

ラバウル飛行場跡1 旧日本軍のラバウル飛行場は、戦後も使用されていましたが1994年9月に大噴火があり、ラバウル飛行場は数mの火山灰に埋もれ放棄されました。

ラバウル飛行場跡2 数mの火山灰と言っても、この写真の場所では少なくも5〜6mはあります。

雨が降ると大量に土砂がながれ、この場所も入ることが出来ないと言われました。

ラバウル飛行場滑走路跡 このあたりが滑走路だったそうです。日本軍が使っていた時は、この飛行場は東飛行場と呼ばれていました。沢山の零戦が飛び立ち、帰還しなかった機も多かった場所です。

(編者注:大型機は対岸のラバウル西飛行場を使用していた)

埋もれた航空機1 かなりの深さを掘り観光客に有料で見せていました。

ある資料によると一式陸上攻撃機九六式と九七式単座戦闘機とありましたが、私の知識では確定できません。

(編者注:写真の大型機は海軍の96式陸攻で、手前の小型機は機種不明なるも、説明にある97式が正しいとすれば陸軍機である、しかし、当時ラバウル基地に97式戦があったかは不明、他に類似で海軍の97式艦攻があるが、これは3座の攻撃機で戦闘機ではない)

埋もれた航空機2 同じ場所で反対側から撮った写真です。もしかするとこの椰子の林にはまだ沢山の飛行機が埋もれているのでしょうか。

噴火の前に来てみたかったと思いました。

花吹温泉跡地 かって花吹温泉と言われた場所とのこと。

海岸に温泉が湧き出し、手を入れていられないほど熱い温度でした。

ラバウルホテル ラバウルにあり今も営業している格式あるホテル。

道路から名前だけを撮った写真だが、塀の向こう側が玄関。

中華レストランがあり、近くに海軍司令部の地下壕跡がある。

山本バンカー 現地でそう呼ばれている海軍司令部の入口。

日本軍はこの地に強固な基地を作り、地下壕も大規模だったと言われます。

この壕は、火山の噴火前は戦争博物館になっていたとも聞きましたが、噴火後は灰に埋まったため現在は閉鎖されており立ち入ることが出来る場所は限られていた。

山本バンカーの天井 立ち入ることが出来る限られた場所である司令部作戦室と思われる狭い場所の天井に描かれてあった方位地図。

描かれている文字は今も鮮明で写真からでも読み取れるが、現在の地図と地名は対比できなかった。

展示館1 展示館と言う名前が付けられていたかは不明ですが、太平洋戦争以前からの歴史的展示が年代順に示されており興味深い施設でした。

この写真奥の日の丸のついた飛行機翼の左側を撮った写真を次に示します。(編者注:この写真は3年式重機関銃に見える。もしそうなら陸軍機の旋回機銃をとりはずしたものか?)

展示館2 これらの写真は紛れもなく日本のラバウル航空隊の写真です。よく保存されているのに驚きました。

平和記念碑1 ラバウルを見下ろす小高い場所に1980年に日本政府、戦友会、地元の人達により建てられたJapanese

Peace Memorial。

この平和記念碑も、1994年の大噴火で火山灰に埋まり、これをOISCAの人達が灰を取り除き整備したのだそうです。

天井には南太平洋が描かれておりラバウルの位置には穴があり陽の光が差し込むように作られています。

写真の右奥に立てかけられてあるプレートを次に、更に左奥壁面のプレートをその次に示します。

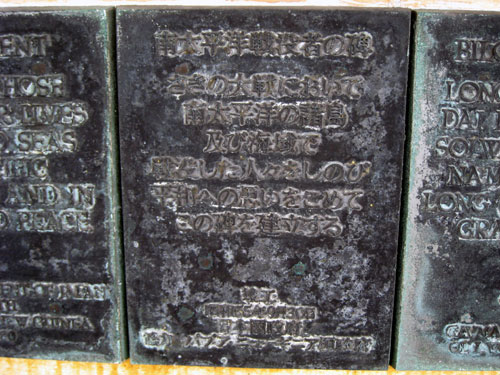

平和記念碑プレート1

平和記念碑プレート2

平和記念碑で黙祷 ここで全員で黙祷しました。

後ろに写っている女性は、ここに来る観光客から入場料を徴収する人(達)ですが、我々を案内しているルディー氏が、何やら話をして我々はお金を取られずに済みました。

何を話したのか聞いたところ、この碑はここで亡くなった人達を悼み日本がお金を出して作ったものだから、日本人からはお金を貰うな、と言ったのだそうです。ルディー氏はなかなかの人です。

ラバウル飛行場跡でもそうでしたが、掘り出した航空機の拝観料も、他の場所の料金も皆5K(キナ)で統一されているのに感心しました。

且つ、私がその時思ったのは、この平和記念碑もそうですが周囲を含め綺麗に手入れされているのです。だとしたら、その見返りとしての収入と考えれば意義があると思うのです。

南太平洋の国の中には、全部私有地になっていて、そこにある史跡は荒れ放題、見に来た日本人から、お金だけはしっかり取るという国もありましたから。

ラバウル火山観測所からラバウル市街を望む 方向はラバウル飛行場跡方向です。

白煙を上げているのはタブルブル山(Tavurvur)、日本名は「花吹山」。タブルブル山の下がマチュピット湾(カルデラ)で東飛行場はこの湾に面している。眼下の大きな湾はシンプソン湾(これもカルデラ)。

ラバウル火山観測所からラバウル市街南側を望む。

中央の逆すり鉢状の山はブルカン火山(Vulcan)、日本名は「西吹山」。1994年にタブルブルと同時にこのブルカンも噴火した。

左の海中に突き出た2つの岩は火山のプラグと呼ばれるもの。

ラバウルにある火山は、最初に示した地図にあるように沢山あり、歴史的に幾多の火山活動を繰り返してきています。

火山の英語表示も何かの役に立つかも知れないので紹介しておきます。

ラバウル市は、ニューブリテン(New

Britain)島のガゼル(Gazelle)半島東側にある天然の良港と言われる南北14Km、東西8Kmのブランチ(Blanche)湾を囲む火山群の北西端に位置しています。

マチュピット湾は約1400年前に出来たカルデラで、タブルブル山(Tavurvur)(花吹山)、ラバナカイア山、コンビウ山(Kombiu)(花山)、バルカン山(Vulcan)(西吹山)、トゥングナン山(Turanguna)、トゥナバンナティ山の6つの火山と2つの火口から構成されているのだそうです。

タブルブル火山(花吹山)と対岸のバルカン火山は同時に噴火する傾向があり1878年、1937年、1994年に大噴火を起こしています。

1994年9月19日にタブルブル火山とバルカン火山が噴火し、3日後ラバナカイア火山も噴火し広範な地域に3〜10mの火山灰をもたらし、ラバウルの街は州都の機能を失いココボに空港を含め再建されています。

病院壕跡 病院だったという壕を案内して貰う。

内部は複雑に通路が張り巡らされており、かなりの広さがある様だが、如何せん暗くて良く判らない。懐中電灯を持参しなかったのが悔やまれた。

病院壕跡の近くの碑 日本人として戦った兵士の遺族の方が最近建てたもののようです。それにしても1945年12月28日享年28才でここで亡くなったと言う碑文から思わず考えてしまい、写真に納めてきました。

大発洞窟 英語ではJapanese Barge

Tunnelと言われている場所。

大発(大型発動機艇)が5隻直列に収納してありました。さすがに鋼板は朽ちていますが、多分無傷で収納されたまま放置されたと思われます。

大発洞窟の入口 当時と余り変わっていないのではと思われました。今は、誰か観光客が来ると急遽お土産品の店が開業します。

ココボ博物館

我々の滞在したホテルから歩いて10分ほどの所にココボ博物館があり、ここを見学しました。

沢山の旧日本軍の兵器が庭に展示され、しかも表示板に名称や性能等細かく書かれています。それには何処にあった物を収蔵した、とまで記載されていました。

建物の中にも展示物が沢山あり、日本軍により撃墜された連合軍側の航空機の一部も展示されていました。何より感心したのは、敷地全体の緑が深く、芝を含めよく手入れされていているのです。PNGの人達はきっときれい好きで几帳面なのかも知れません。

ココボ博物館 観光案内書にもそう書いてありますが、看板にはHistorical & Cultural Center、Kokopo Museumとあります。入場料はここも5K(キナ)です。

魚雷 手入れの行き届いた芝生に沢山の旧日本軍の兵器が置いてありました。この地はお互い航空機による攻撃が主体でしたので展示物は驚くほど無傷で綺麗でした。

魚雷の説明文 この魚雷は九三式酸素魚雷で説明文(直径)からすると艦艇用と思われます。

(編者注:93式酸素魚雷は日本が世界に誇る、世界最高性能の対艦船用の魚雷で、酸素を燃焼材に使っているために航跡を曳かずに超高速で接近する魚雷、当時は最高機密扱いになっていたはず)

軽戦車と説明文 軽戦車と説明にありますが九七式軽装甲車と思われます。

150mm砲 とても状態が良いのに驚かされます。もしかすると国内には無いのではと思いました。

150mm砲の説明文 八九式15センチ加農砲と思われます。

(編者注:靖国神社に同砲が展示されています)

対空機関砲 九六式25ミリ機関砲の3連装型。これもとても状態が良好、無傷です。

室内展示物 奥のガラスケースには、医療機具やアンプルなども展示されていました。

(編者注:手前の銃は、航空機搭載用の機銃だが、種別がよく分からない。日本機に搭載の20mm機銃に思えるが形状が微妙に異なるのと、銃身が短い。ちなみに同銃の銃身部分にあるのは米軍のM1919重機関銃である)

通信機 かなり損傷していますが故意に破壊された物かも知れません。

歴史文書 額に入れて展示されていた降伏文書。署名欄に、今村

均陸軍大将と海軍 草鹿任一(じんいち)南東方面海軍総指揮官の署名が見える。

博物館のネルソン氏 我々の見学の途中で博物館に帰ってきたディレクターのネルソン(Nelson)氏。綺麗な英語を話し、名刺をくれた。

ピジョン島シュノーケリングとOISCA訪問

海のそばのホテルですから1日は南の海のシュノーケリングを楽しみたいとアレンジしました。

オイスカ(OISCA)のルディーさんに相談したところ、OISCAのボートを出して貰える事になり、ホテルの対岸のピジョン島へ行きました。

ピジョン島へ向かうボート 3人が揃ってカメラに納まるのはこんな時くらいです。

海面の浮遊物 遠くから見ていると海面に藻が浮いているように見えましたが、手ですくってみると火山が吹き上げた細かい軽石が浮いていました。向こうに見えるのはラバウルの火山。

袋詰めした砂 同行したOISCA人達はせっせとピジョン島の砂を袋に詰めています。

何に使うのか聞いたところ鶏に食べさせる、と言う答えです。

なるほど、この島の砂は全て珊瑚のかけらですから、貝殻の代わりに鶏には最適です。

念願叶ったラバウルを背景に 二度と来ることはないだろうと、ラバウルの火山を背景に撮ってもらった1枚。

水もしたたる二枚目?日焼けを防ぐためにユニフォームで海に入っています。

OISCAの幹部の方々と ホテルから車で約30分入った山の中にOISCAの試験農場があり、訪問させて頂きました。

中央が所長の沢井勝之氏、左から2人目がAdvisorの荏原美知勝氏。この地でPNG全土からの研修生を受入れ農業指導を行っているのだそうです。

OISCAのゲストハウス 研修生が来ていない時は、このゲストハウスが使えると聞きました。

周囲は無線運用には十分な広さがあり、電気も来ていますが、夜は相当に暗そうです。

農場に捕獲されていたワニ 農場を見せて頂きましたが、一角にワニが居たので尻尾を触ってみました。

タイヤのゴムくらいの堅さでしたが、ワニがびくっとしたので、触った私もびくっとしました。

本物のワニに初めて触りました。川で取ったと言う数匹の子供のワニも見せて貰いました。こんなのが川には沢山居ると言うのも、無線運用の場所の候補として首をかしげた理由の1つでもあります。

ココボの人達

ラバウル行きを計画した時には、中国人に間違えられないようにと言う注意も受けましたが、人々はとても人なつっこくフレンドリーでした。

道を歩くと向こうから挨拶をしてくれます。女性達は、とてもおしゃれで身綺麗にしていました。

ホテルや空港でディスプレイに使用されている絵や壁掛けは、何処かしら水木しげるさんの漫画に出てくるキャラクターに似ているものもありました。

ココボ海岸から離島行きのボート乗り場 沢山のボートと人が集まっていました。聞いたところここから各離島へボートが出ているのだそうです。

写真を撮ってくれと言う船長 撮った写真を渡すすべもないが、気にする気配もない離島行きボートの船長さん

売店で売られていた民芸品 ユニークな物が沢山ありましたが、こんな壁掛けは暗いところで見るとギョットします。

思わず水木しげるワールドを思い出しました。

運用結果と資料

出発直前はコンディションが悪く心配でしたが、運用中はハイバンドが特に良くラッキーでした。

3人での総交信数は 11,401 QSOでした。内訳は表の通りです。

| Area |

AF |

AT |

AS |

JA |

Eu |

NA |

OC |

SA |

Total |

| P29VEK |

2 |

0 |

153 |

1926 |

719 |

184 |

93 |

6 |

3083 |

| P29VJY |

1 |

|

239 |

2130 |

1197 |

422 |

74 |

11 |

4074 |

| P29VKJ |

1 |

1 |

265 |

2217 |

943 |

714 |

97 |

6 |

4244 |

|

Total |

4 |

1 |

657 |

6273 |

2859 |

1320 |

264 |

23 |

11401 |

資料(1) (↓PDFあり)

PNGのライセンス申請書は書式が新しくなっていました。 TR105(Ver.2)を参考にして下さい。

又以前(このホームページP29KN長瀬OMの詳細報告)には必要だった書類は、現在はTR105 のみで受理されました。

申請には次のものが必要です

1)旅券とVISAのコピー (PNG入国にはVISAの取得が必要です)

2)日本での英文ライセンスコピー

3)申請料 K100 (100 Kina)

4)TR105 <- クリックしてダウンロード

支払い方法が問題です。現地の観光エージェント等に仲介して貰うのが良いでしょう。

1 Kina=0.3765USD=約36円(当時)

*1 コールサインはVが付いた3文字を付与されました。希望コールサインがある場合は、カバーレターを付けるのが良いと思います。

*2 ちなみにライセンス発行当局である Papua New Guinea Telecommunication

Authority 通称PANGTELは、南太平洋地域で電波行政では随一のレベルにあると言われており、手続きは全てE-mail処理が可能と聞いています。

資料(2)

VISA申請用紙は下記よりダウンロードできます。VISAは駐日PNG大使館で事前に取得しましたが、申請時に必要な書類は他にもありますので準備する必要があります。

http://www.png.or.jp/nihongooct%2022000/visanihon.htm

資料(3)

宿泊したホテル名・アドレス等は下記の通り。

Kokopo Beach Bungalow Resort

PO Box 1008, Kokopo, ENBP, Papua New Guinea

TEL:(675) 982 8789/8788/8961

FAX:(675) 9825 8700

E-mail:kokopobeachbungalow@global.net.pg

| Back |